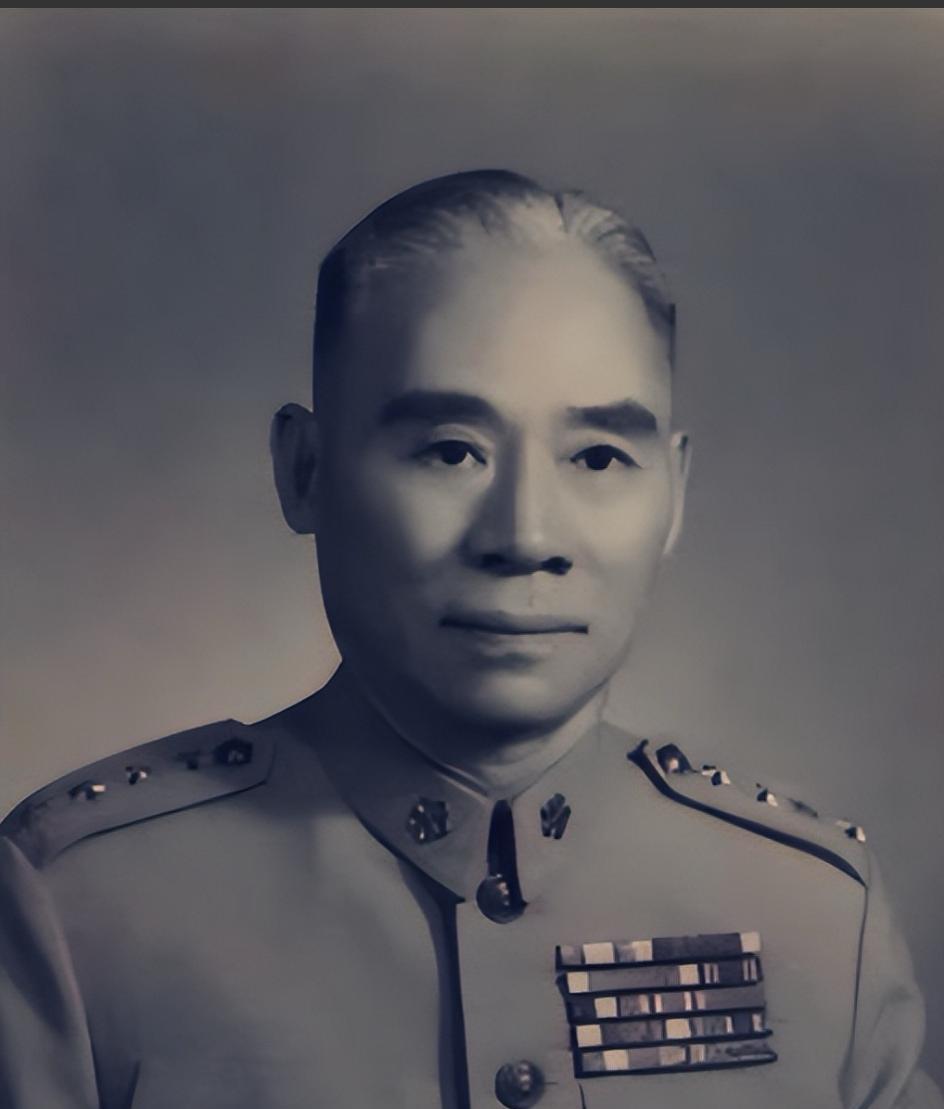

1941年,谭震林被特务拦住问话,一个挎着篮子的小媳妇走过来指着他就骂:“不就是欠你10斤茶叶钱,盯来盯去怕我赖你的账,你要怕我跑了,就跟我回娘家去拿”,说完,小姑娘塞给特务两包香烟,让俩人歇歇去。 常熟董家镇的涵芬阁茶馆,曾是江南一带颇有名气的小茶馆,茶炉终年不熄,窗棂斑驳中飘出淡淡茶香,四邻街坊常来歇脚喝茶,日伪军也会骑马路过停下,但谁也想不到,这间小小茶馆背后,竟藏着一条地下交通线的命脉,老板娘陈二妹,是这条线上的重要一环。 她原名苏兴兴,嫁给了茶馆跑堂陈关林之后,在街坊邻里口中成了“关林嫂”,夫妻俩把茶馆打理得井井有条,桌椅常年擦得光亮,茶汤浓淡适宜,连伪军也常来歇脚,但自从1939年日军占领苏南后,茶馆的功能就悄然发生了变化。 那年秋天,陈关林带着几包药品悄悄藏进茶馆楼下的柜底,第一次为新四军完成转运任务,从那天起,茶馆就不再只是泡茶沏水的地方,而成了抗战地下交通站,陈二妹也被丈夫吸收进来,开始接触情报传递、物资掩护等工作。 她做事机警有分寸,知道什么时候该说话,什么时候该闭嘴,茶馆的茶壶壶嘴上,她用针刻了细小的刻痕,用来指示安全与否,茶壶嘴朝左,表示一切正常;朝右,则意味着有危险,平日里她一边倒茶,一边观察客人衣角、鞋底、指甲缝——这些最容易藏情报的地方。 1940年秋的一天,几位新四军高级干部在茶馆二楼秘密开会,陈二妹照常在楼下忙碌,眼角余光突然瞥见伪军保安团团长胡肇汉带着人推门而入,她心里一紧,立刻提起水壶往灶上加水,故意让水壶在铁炉上发出尖锐的啸叫声,楼上的人听到这声音,立刻收起地图,从后门撤离,胡肇汉带人上楼时,只看见几只茶杯还冒着热气,桌椅整齐,一片空空如也。 这次事件之后,陈二妹更加小心,她把楼上的陈设重新布置,开设了一个小小的供人饮茶的“雅座”,掩人耳目,再后来,她还在茶馆后院建了一间“柴房”,用来藏匿伤员与物资,她知道,日伪军对茶馆的关注越来越多,必须要增加保护层次。 1941年冬天,苏南地区形势紧张,皖南事变后,新四军在华中战场的处境变得非常艰难,一天傍晚,陈二妹得到消息,说谭震林司令员正从上海返回,携带一份极为重要的情报,计划经董家镇转移到李家坝根据地,她主动请缨,担任接应与探路任务。 天气寒冷,雪粒子卷着风,拍打在人脸上生疼,谭震林和他的夫人伪装成商人夫妇,从镇外小路悄悄进入,陈二妹走在前头十几步,身上挎着竹篮,里面装着几颗煮鸡蛋和两包香烟,她的脚步稳,头巾裹得紧紧的,一副赶路乡妇模样。 走至一处岔路口,突然灌木丛中冲出两个特务,手按腰间枪套,气氛顿时紧张起来,陈二妹回头看到情况,立刻调整呼吸,不慌不乱地走了回来,她没有多看特务,也没有靠近谭震林,只是站定在两人之间,她从篮子里掏出两包香烟,几颗鸡蛋,递过去,神情自然,动作利索,特务接过东西,盯着三人看了一会儿,最终没有多说,挥手放行。 三人继续前行,走了大约半里地,陈二妹眼角瞥见河边停着一条运沙船,船老大正在整理篙杆,神情镇定,她心中有了主意,走到船边时,她假装自己脚下打滑,身子一歪,把竹篮朝船边一抛,篮子翻倒,鸡蛋滚落,就在那一瞬间,她悄悄从谭震林手中接过一支手枪,顺势藏入篮底,连同一块手帕一并扔进船舱。 船老大什么也没说,只是用脚把那东西往脚边一踢,然后继续装沙,神情如常,几分钟后,那两个特务果然追了上来,带着一个身材高大的便衣,名叫姚增增,是当地出了名的狠角色,他们要求重新搜查,尤其是武器。 谭震林夫妇被翻了个遍,衣服、鞋袜、随身布包统统查了一遍,什么都没找到,姚增增把目光转向陈二妹的篮子,篮中只剩几颗鸡蛋和一条手帕,他拿起来看了看,没有多说,也只能悻悻离去。 直到船顺流而下,彻底消失在河湾尽头,陈二妹才对谭震林轻轻点了点头,继续向前走去,那份情报还在谭震林怀里,用荷叶包好,藏在贴身棉衣的夹层里,而那支手枪,已安然无恙地藏在沙船底部。 类似的事情,在她茶馆生涯中发生不止一次,每一次都惊心动魄,每一次她都冷静应对,可即便如此,她也不是没有付出过代价。 1940年冬末,丈夫陈关林在掩护一名受伤游击队员转移时,被日军发现,搏斗后,他没能回来,尸体被发现时,裹在芦苇荡的麻袋里,只剩半截身体,旁边是一根系着红绳的辫发,是陈二妹新婚时亲手给他编的。 她没有哭出声,第二天一早,她照常打开茶馆门,像往常一样烧水、摆盏、倒茶,她把年幼的孩子送去了乡下,自己一个人撑起整个茶馆,也接过了丈夫留下的地下工作。